Lucas Reiner | Czernowitz and Los Angeles Trees

24.05. - 07.09.2025

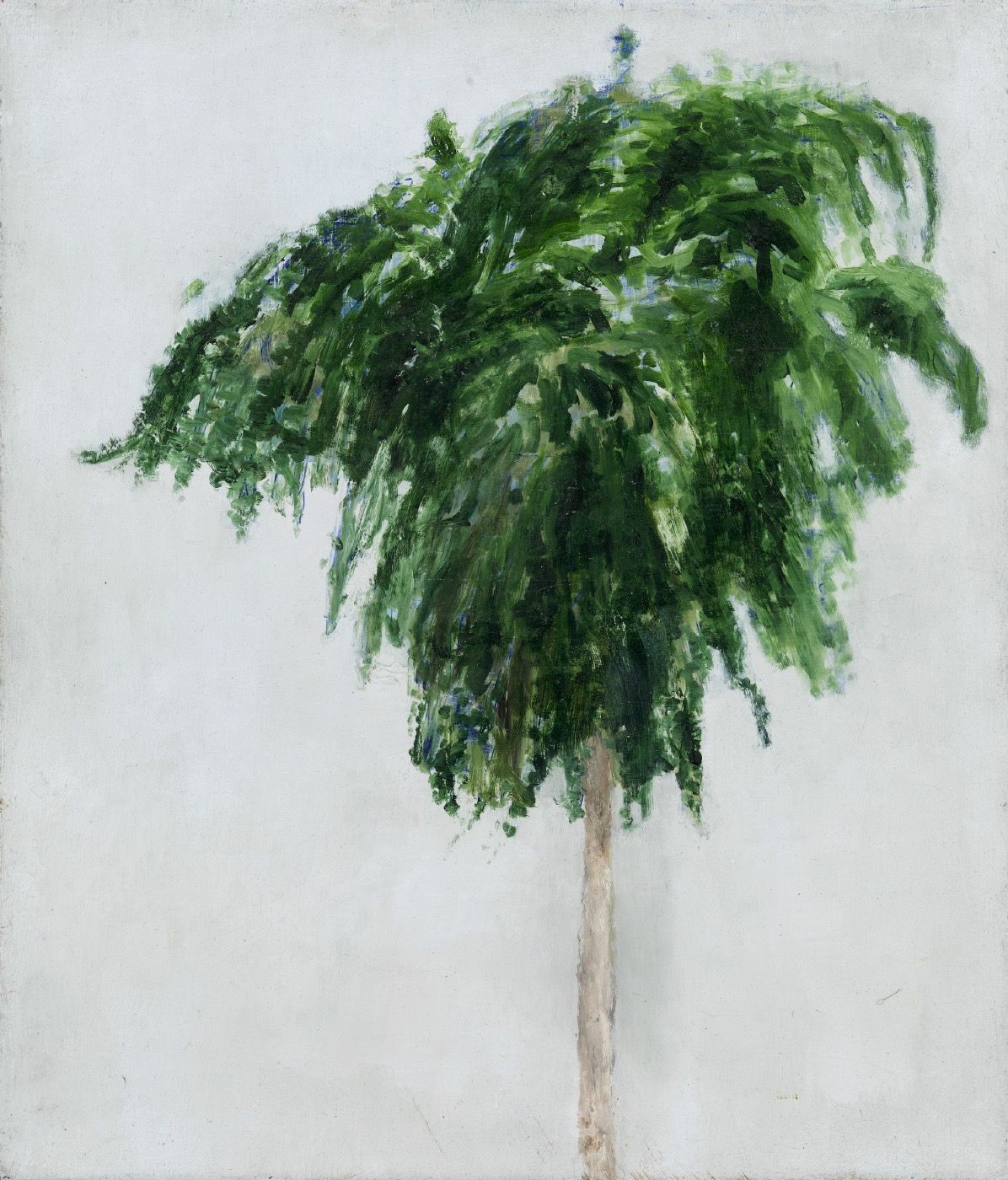

Lucas Reiner | Czernowitz and Los Angeles Trees

24.5. – 7.9. 2025

Eröffnung und Sommerfest

Samstag, 24. Mai 2025, ab 14 Uhr

Livemusik: u. a. mit Uwe Kopinski (Gitarre)

Buchvorstellung: Lucas Reiner – Czernowitz (Teraz Verlag)

LUCAS REINER: BÄUME UND STADT

von Peter Frank

Auf der Erde gibt es mehr Bäume als Menschen, oder es scheint zumindest so. Dabei sind die Bäume weitaus vielfältiger, friedlicher und mutiger. Sie trotzen unseren Erwartungen, auch wenn sie diese verkörpern: Was machen diese vermeintlichen Herren des Waldes am Rande einer groben Stadtstraße? Wie können sie dort überleben? Was bedeuten sie, was deuten sie an, wenn sie sich an so ungewöhnlichen Stellen befinden, an so anomalen Standorten? Was bedeuten sie für die Natur? Für uns?

Städte sind kein Ort für Bäume, vielleicht nicht einmal in den herrlichen Parks, die wir anlegen, damit wir in der städtischen Umwelt atmen können. Aber es gibt Städte und es gibt Städte. Lucas Reiner ist in Los Angeles aufgewachsen, am Rande der Wüste, des Meeres und der Berge, wo es nicht ungewöhnlich ist, eine robuste Eiche neben einem knolligen Kaktus neben einer hoch aufragenden Palme zu sehen, prächtig und absurd.Das Los Angeles Basin ist so etwas wie ein natürliches Gewächshaus, ein städtisches Arboretum. Aber es war nicht die extravagante Pracht Südkaliforniens, aus der Reiner seine Inspiration schöpfte.

In den vernachlässigten Ecken von L.A. - und in den noch weit weniger glamourösen Grundstücken und Parzellen in den Städten der Welt - lernte Reiner Bäume als Gefäße der Emotionen kennen, als Orte des Pathos, die ein breites Echo emotionaler Zustände widerzuspiegeln scheinen, einschließlich der unendlichen kleinen Tragödien, die wir alle auf unsere Weise erleiden. Und in Gemälden wie denen seiner Czernowitz-Serie reflektiert Reiner die Geschichte dieses Schmerzes - und den Schmerz dieser Geschichte - indem er seine gequälten Pflanzen als unvergessliche, dauerhaft gezeichnete Zeugen betrachtet.

Reiner begreift Bäume entweder als Protagonisten in einer Leidensdynamik oder als Chiffren für solche Protagonisten, als unbewegliche Marionetten in einer endlosen Geschichte von kompromittierter Würde und enttäuschten Hoffnungen. Eine solch dramatische, ja theatralische Umgestaltung dieser bescheidenen Gewächse mag unverhältnismäßig erscheinen, insbesondere wenn man Reiners stilistische Wurzeln im Minimalismus bedenkt (was sich in seiner jüngsten, provokanten "Erfindung" von Bäumen als dreidimensionale Zeichnungen im Raum zeigt). Aber diese Personifizierung von Bäumen, diese Übertragung des erzählerischen Potenzials vom menschlichen Publikum auf botanische Akteure, passt nicht nur zu Reiners expressiver - expressionistischer? - Intention, sondern auch zu dem glühenden Tenor der Zeit und der Technologien, in und mit welchen wir leben. Wir befinden uns in einer Ära plötzlicher und irrationaler Konflikte, und Reiner sieht das gegenwärtige Unbehagen in den von ihm porträtierten Stadtbäumen manifestiert.

In den Bäumen sieht er auch die Vergangenheit. Die Bäume von Reiner sind nicht nur durch den Schutt und die Vernachlässigung des städtischen Raums gezeichnet, sondern auch durch die ruhelosen Schatten der städtischen Erinnerung. Die unzähligen kleinen und großen Tragödien, die sich dort ereignen, wo Menschen in nächster Nähe leben, so impliziert Reiner nachdrücklich, prägen sich ein und werden von der nahen Vegetation absorbiert. Diese traurigen, aber herzlichen Pflanzen sind nicht nur Zeugen des Laufs der Geschichte, sondern sie nehmen deren Turbulenzen stillschweigend in sich auf und bekennen sich zu deren Beständigkeit. Diese Baumskulpturen, die sich vor Schmerz und Frustration krümmen und beugen, sind ein Echo auf Reiners malerische Bäume und machen das Bild der Angst zu ihrer Personifizierung.

Nirgendwo in Reiners jüngstem Werk ist dies offensichtlicher, erschreckender greifbar als in der Abfolge von 150 scheinbar grisaillefarbenen, tatsächlich aber violetten, braunen und weißen Gemälden in Tempera, spröde und flüchtig wie jahrhundertealte Fotografien, die er unter dem Titel Czernowitz zusammengefasst hat. An den Wänden zeugen die Gemälde von der Schwere der Vergangenheit sowie von der Flüchtigkeit der Gegenwart. Die Bäume der heute ukrainischen Stadt verkörpern die Traumata der Region - vor allem, aber nicht nur diejenigen des letzten Jahrhunderts.

Reiner hat auch ein Buch geschaffen, das die Malereien und die Pilgerreise, die er zu diesem besonderen Ort unternommen hat, dokumentiert. Es war eine Reise, die von seinem Atelier in Berlin aus mehrere zeitgenössische (und noch mehr historische) Grenzen überschritt und den amerikanischen Maler mit dem Geburtsort seines Großvaters und dessen Milieu verband. Viele Amerikaner mit eingewanderten Vorfahren unternehmen solche Reisen der Ahnen(wieder)entdeckung, aber Reiner, der seine Aufgabe mit seinen künstlerischen Mitteln und Zielen umrahmte, umarmte nicht nur seinen Großvater, sondern eine ganze Lebensweise, die keiner einzelnen religiösen oder ethnischen Gruppe vorbehalten ist. Die Bäume, die Reiner in Czernowitz vorfand - die "gekappten Bäume" entlang der Boulevards der Provinzhauptstadt - "erinnerten mich an die radikal beschnittenen Straßenbäume in meiner Heimatstadt Los Angeles, die ich in den letzten zwei Jahrzehnten gemalt, gezeichnet und fotografiert hatte."

Im Rahmen des Buches verwandeln sich die Czernowitz-Gemälde in grafische Abdrücke, die sich häufig und auf beunruhigende Weise den menschlichen Händen nähern. Die Bilder sind nicht nur mit Reiners eigenen Aufzeichnungen durchsetzt, sondern auch mit fragmentarischen Passagen aus den Schriften von Paul Célan, dem grauen Barden der modernen europäischen Grausamkeit - und einem gebürtigen Czernowitzer. Unter den Dokumenten befinden sich Aufnahmen von Gebäuden und Orten der jüdischen Gemeinde, die auf eine zwar stark reduzierte, aber noch immer präsente jüdische Bevölkerung hinweisen. Seinerzeit, insbesondere unter den Habsburgern, war Czernowitz ein Schmelztiegel, in dem mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Völker lebten.

Es gibt jüngst und gegenwärtig Bemühungen, Czernowitz als regionalen Kulturmagneten wiederzubeleben. Bemühungen, die über den Großraum Bukowina hinausreichen und eine Wiederbelebung des osteuropäischen Multikulturalismus versprechen. Aber sowohl der Wolf als auch der Zauberer stehen vor der Tür, vor allem in letzter Zeit. Als Lucas Reiner sich auf den Weg in den Geburtsort seines Großvaters machte, erwartete er ein düsteres Hinterland, in dem nur noch wenig von seinem Erbe lebendig ist. Tatsächlich fand er einen hoffnungsvolleren Ort vor, der aber immer noch auf dem Weg der Zerstörung liegt, je nachdem, in welche Richtung dieser sich wendet. Und er entdeckte Bäume, die sowohl von den Qualen als auch von den Segnungen der Vergangenheit durchdrungen waren, geisterhafte Erinnerungen an die Sorgen des Lebens und die Unbeständigkeit von Frieden und menschlicher Harmonie. Bäume, so erinnert uns Reiner, führen keinen Krieg gegeneinander. Sondern wir führen Krieg - sowohl gegeneinander als auch gegen sie. Sie erweisen sich zwar als widerstandsfähiger als wir, aber sie scheinen nicht nur unsere Schadstoffe, sondern auch unsere geistigen Gifte zu absorbieren. Als solche bleiben sie stille, aber hartnäckige, beharrlich vorwurfsvolle Geister in unserer Mitte - und in Reiners Kunst.

Los Angeles

März 2024

(Übersetzung: Pia Ambrosius)

GALERIE BORN, Projektraum Heiddorf

19294 Neu Kaliß / HeiddorfErnst-Thälmann-Straße 6

Tel.: +49 38 758 200 63

Fax: +49 30 749 20 275

URL: https://galerie-born.de/

E-Mail: projektraum@galerie-born.de

Do – So 13 – 18 Uhr